2025-11-04

<<多羅滿賞鯨 2018–2025 花蓮外海觀測抹香鯨紀錄>>

<<多羅滿賞鯨 2018–2025 花蓮外海觀測抹香鯨紀錄>>

..............................................

趁著海況轉穩的空檔,我們整理了 2018 年至 2025 年間,

多羅滿賞鯨在花蓮外海記錄到的抹香鯨出現日期。

想看看,這些「遇見」之中,是否藏著某種規律?

.

我們沒有科研船的設備,有的只是每一次出海、

船上的每一位船員的真實筆記。

八年下來,那些與阿抹相遇的日期累積成一份資料。

雖然零散,但當你攤開來看,

算是一條由人與阿抹交錯而成的時間軸。

.

一、關於資料:不是「科學實驗」,而是「海上日常」

依舊要寫在前面:

多羅滿賞鯨沒有專職科研團隊,也沒有穩定的實驗經費。

這些紀錄來自日常營運的航班,由船上&工作夥伴以目視方式觀測。

資料性質屬於「長期觀測紀錄」,並非科學實驗。

它受到天候、海況與營運條件及遊客需求影響:

如果風浪太大、天氣太壞,

或那天根本沒客人買票,船就不會出海。

.

像 2021 年疫情期間,港口長期停航,

那一年目擊紀錄自然掉到谷底。

因此,這份數據反映的不是「抹香鯨的出現機率」,

而是「在可出航條件下的目擊機率」。

要是想一年 365 天都想有資料,那得要 365 天都有人買票

(咳,這不是情緒勒索,是誠懇的數學現實)

.

二、年度趨勢:從起伏到回穩

年份 /目擊次數/ 趨勢說明

2018 /28次 / 初現高峰

2019 /13次 / 下降

2020 /22次 / 回升

2021 /10次 / 疫情影響、航班減少,目擊最低點

2022 /37次 / 強勢反彈

2023 /50次 / 穩定成長

2024 /30次 / 季節性回落

2025 /94次 / 八年來最高

.

趨勢很明顯:2021 年疫情停航導致紀錄下滑,

2022 年後隨著航次恢復與海況穩定,目擊頻率明顯上升。

這不代表鯨魚變多,而是出海觀測的條件變好。

可能的因素包括黑潮的穩定與食物增加,都可能讓抹香鯨更接近外海活動

這是合理推測,但仍需更多環境數據佐證。

.

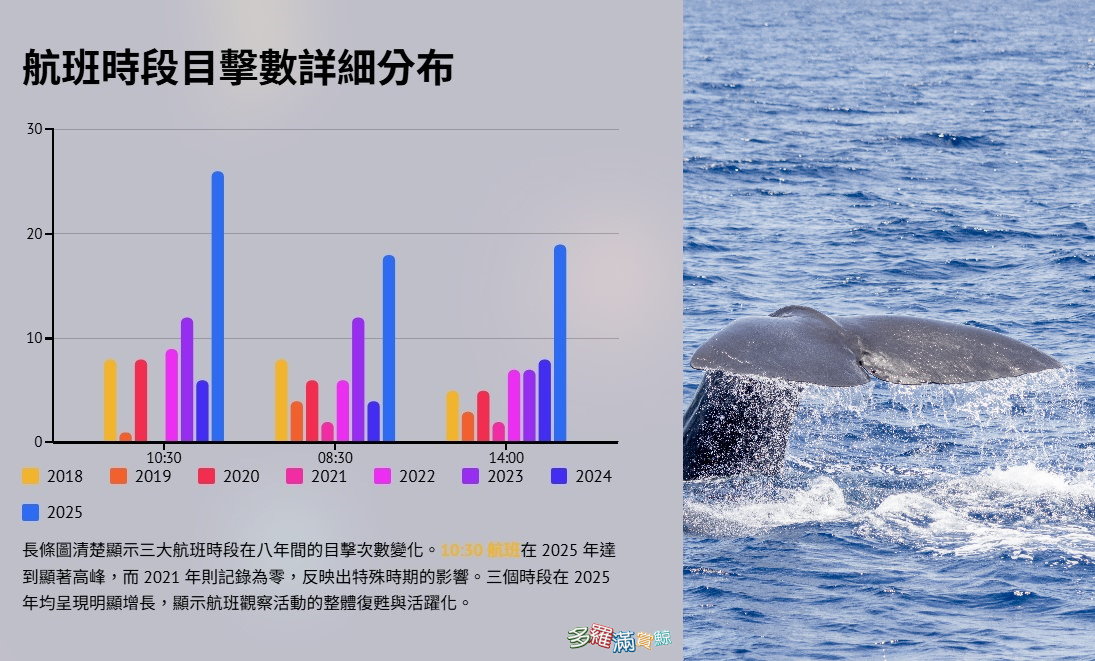

三、時間分布:上午十點半最常見

統計 2018–2025 年資料,

10:30 航班 目擊次數最多(共 70 次),

其次是

08:30 航班(60 次)

14:00 航班(56 次)。

.

為什麼是這幾個時段?

我們只能猜測:或許海面在十點半前後最平靜,

或許光線與能見度最有利觀測,

又或許只是那時候的船長比較醒著

足類活動增加、鯨群覓食機率上升?

這並不能證明鯨魚「準時打卡」,

但顯示牠們在這些時段被看見的機率較高。

.

四、季節節奏:七月的高峰

從八年紀錄來看,7 月 是抹香鯨目擊最密集、最穩定的月份。

其中 7 月 13 日 在五個不同年份被記錄到,

而 6 月 21 日、7 月 16 日、8 月 5 日 也各在四個年份出現。

.

這些重疊日期或許反映了黑潮的穩定期與食物鏈的豐度。

花蓮外海僅十餘公里即為深海峽谷,

每逢夏季黑潮北上,可能帶來大量頭足類食物

也使這裡成為抹香鯨「重返覓食」的理想場域。

不過,我們更傾向這是觀測條件的重現

是人類活動的週期(假期出航較多),

與鯨魚的覓食週期恰好疊合的結果。

.

五、關於「為什麼」:我們只能懷疑

為何近年抹香鯨更常被看見?

我們仍只能懷疑、而非斷言:

可能與黑潮流速回穩有關;或者是水溫?

也可能只是花蓮外海的獵物量回到合適的臨界點。

.

這些推測仍需要更多海洋學,聲學、洋流與生態學資料驗證。

我們希望有更多科學家願意與我們合作,

這份民間觀測資料也能提供珍貴的時間軸線索。

.

六、所以,什麼時候最容易看到?

如果要用數據回答:

7 月的上午 10:30 與下午 14:00 航班,

是目前統計上最容易遇見抹香鯨的時段。

若要挑一週,那大約是 7 月 12 日至 7 月 18 日。

.

但請記得,這只是「出航後的目擊機率」。

我們只能說,在那段時間的記號比較多。

每一次記號,都是一艘船、一群人、一次呼吸——

來自太平洋深處的抹香鯨,在花蓮海面上留下真實的出現。

.

七、結語:從民間觀測到海洋知識

這份紀錄不是學術報告,而是一份持續八年的地方觀察。

在沒有科研預算的情況下,賞鯨船成了最穩定的海上監測平台。

我們不敢說掌握了海的秘密,

但願這些數據能成為更多研究的起點。

歡迎海洋學家、聲學團隊、生態研究者與我們聯繫

一起讓「花蓮外海的抹香鯨」不只是傳說,

而是一個能被科學描述、能被在地見證的生命節奏。