2025-10-30

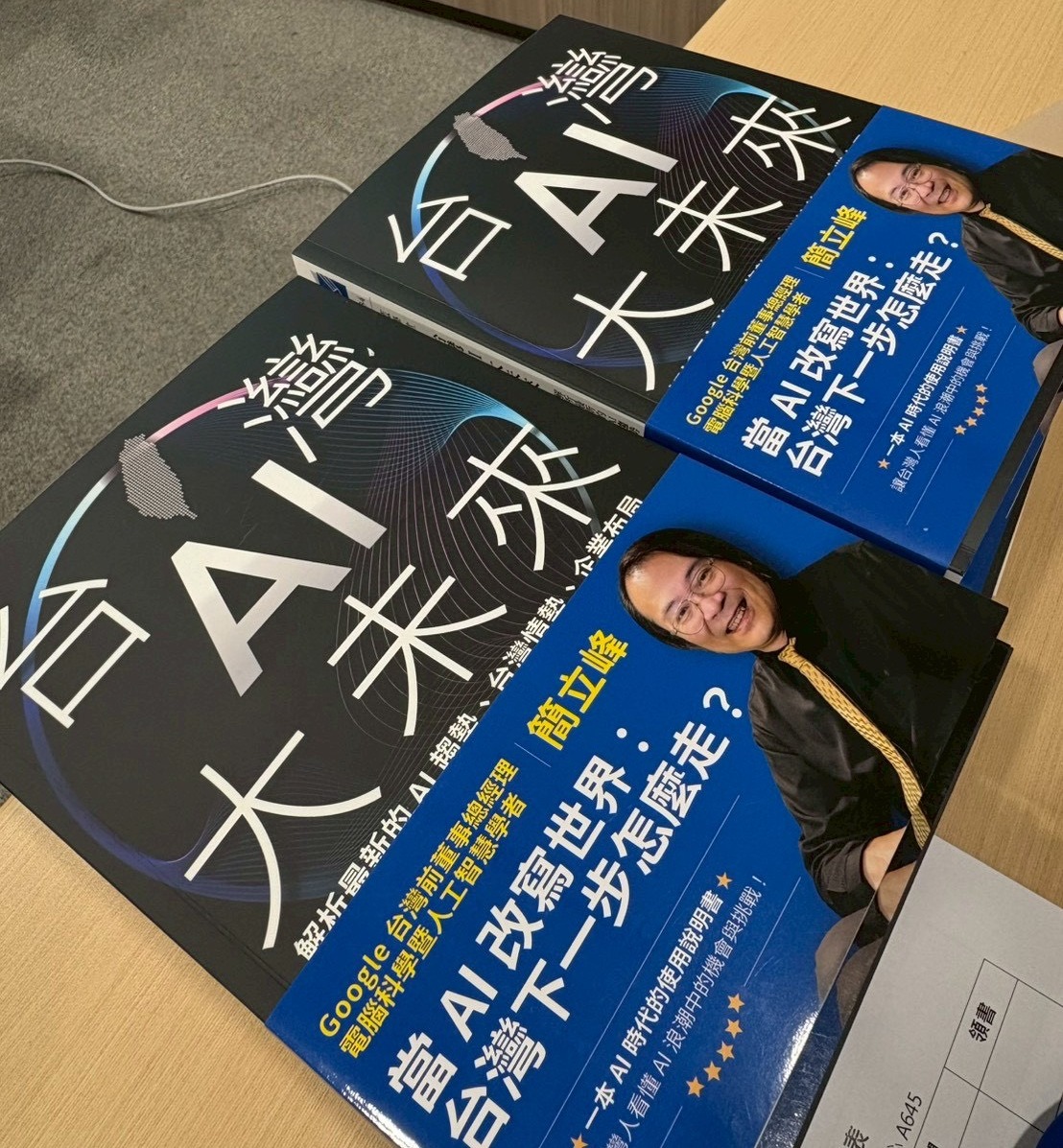

地方創生基金會主辦講座《 台灣AI大未來》

昨天從花蓮北上,一整天像被塞進一個快速旋轉的未來裡。

這場由 #台灣地方創生基金會 主辦的大師講座,

主講人是前 Google 台灣總經理簡立峰老師。

短短幾個小時,內容豐富得像海浪似的,一層又一層湧進腦裡。

他談的不是AI怎麼用,而是讓人重新去思考

我們該怎麼與AI共處,怎麼讓人與地方繼續有價值。

.

簡老師提到,AI正在重新定義知識的生產方式。

過去靠著從書本學習、靠經驗累積,

現在只要一個指令,就能生成上千個答案。

關鍵不在於工具,而在於問題本身

「AI的能耐,是問出來的。」問得準,才能讓AI幫上忙。

他笑著說:

「一問一答叫抄襲,十問十答叫學習,一百問一百答叫創造。」

.

地方創生這些年,我們問過市場、問過政府、問過社區。

現在,得學會問 AI。

問得越貼近現場、越誠實,它就越可能幫我們找出新路。

其實我們在做的事,也沒那麼不一樣。

在海上,我們問浪、問風、問聲音從哪裡來。

那是一種靠經驗建立的資料庫,

透過一次次的出航,累積成我們對海的理解。

AI 也是靠資料學習,只是它更快、更廣。

而我們學的,是慢一點、準一點、帶著情感的那種知識。

AI 用數據學習,我們則用時間。

一趟趟航班累積起來,就是屬於花蓮自己的資料庫。

.

講座中另一段讓人印象深刻的,是他談到「少子化」的問題。

台灣每年出生人口不到十四萬人,

未來還有一部分人會將離開台灣。

二十年後,整個社會可能出現勞動力斷層。

真正讓地方延續下去的,是那些願意留下、懂得連結的人。

AI會取代一些職業,卻取代不了生活本身。

我們需要的是讓科技成為工具,

而不是讓它決定誰該被留下。

.

簡老師笑著說:「AI養得出牛頓、愛因斯坦,就是養不出水電工。」

全場笑聲一陣,但那笑背後帶著真實。

AI或許能模擬邏輯,卻學不會修理現場、讀空氣、懂人心。

那些懂得修理、能動手、能面對現場的人,

才是真正讓社會運作下去的人。

.

AI會替我們加速許多事,但解不開人與土地的關係。

一個社區的故事、一條街的味道、

那都是AI需要我們教它的東西。

.

講座最後,老師談到「一日生活圈」的想法,

從台灣延伸到鄰近的島鏈與國家。

未來的世界會更緊密,

合作的對象可能是外國人,也可能是機器人。

但不論世界變得多快,地方依然重要。

因為只有地方,能讓人真正感受到「生活」的溫度。

.

我聽著那些例子,一邊想著我們在花蓮做的事。

我們或許不懂演算法,但我們懂人。

我們知道一場活動該怎麼讓人笑、讓人願意停下來、

願意聽你講完一個關於海的故事。

那份溫度,也許才是這個時代最稀有的能力。

.

離開會場的時候,天色暗下來。

手上拿著那本《 #台灣AI大未來》,

心裡卻想著「地方的未來」。

AI會改變世界沒錯,但地方創生的價值不會被取代。

我們不需要和AI比速度,

只要繼續讓地方發光、讓故事流動,

世界自然會循著光過來。

.

美伶姐在講座裡提到一句話「越在地,越數位。」

起來簡單,做起來需要長期功夫。

科技不是距離,而是一座橋;

當我們把在地的語言、資料與故事好好整理、好好說清楚,

讓地方更被理解、讓故事被世界聽見,

這就是最好的數位化。

.

謝謝 #美伶姐,總是願意替我們打開那扇門。

讓我們不只是學AI,更學會抬頭看見未來。

也謝謝每一位一起學習的夥伴,

在變化這麼快的時代裡,

能並肩思考、交換眼神、記下彼此的筆記,

那是很珍貴、也很幸福的一種方式。