2025-10-14

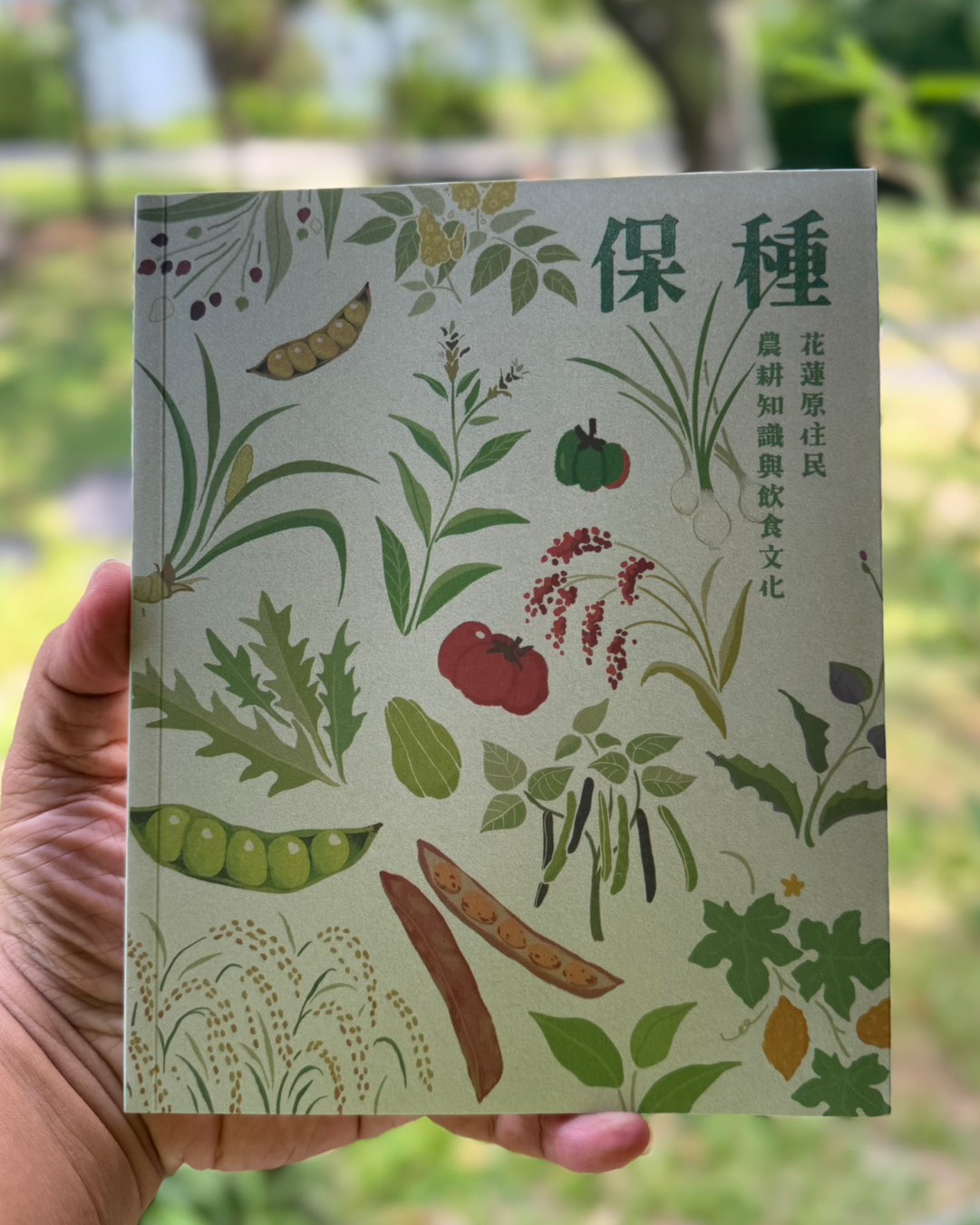

米林小姐 新書《保種:花蓮原住民農耕知識與飲食文化》

在花蓮,關於「保種」這件事,有人默默走了很多很多年。

例如我們的夥伴陳美齡老師,多數人叫她米林小姐

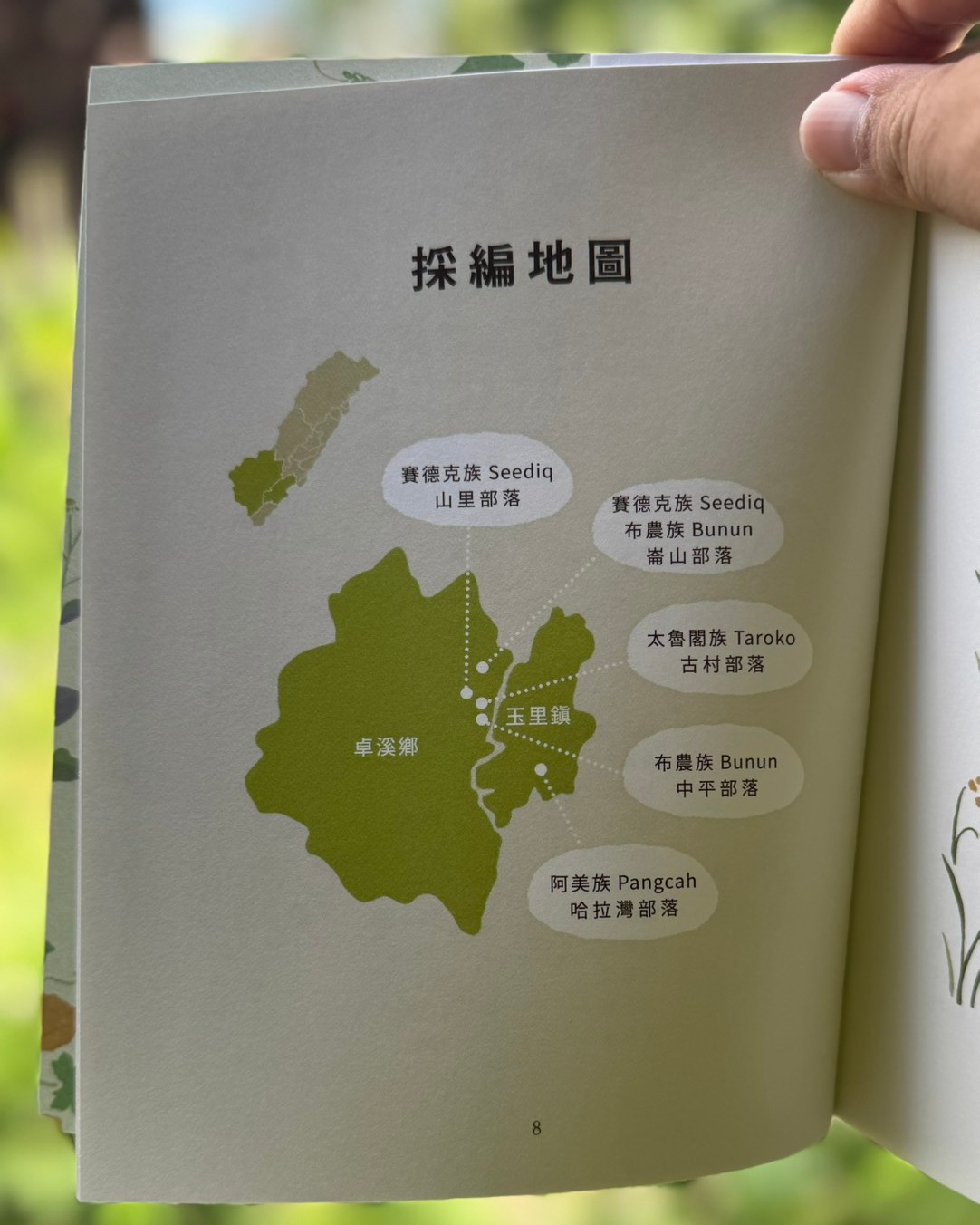

她總是帶著筆記本、錄音筆,去年走進太魯閣族的古村、

賽德克族的山里與崙山、布農族的中平。

背著器材、拜訪,和耆老聊天、記錄植物名稱,

問他們怎麼種、怎麼收、怎麼吃。

.

這些記錄,每年都成了一本書,

這次

《保種:花蓮原住民農耕知識與飲食文化》

終於出版了!出版了!出版了!

.

書名看似學術,內容卻非常生活。

裡面記錄了阿美族、太魯閣族、賽德克族、布農族等六個部落的農耕智慧。

包括傳統作物的保存方法、植物辨識、

節慶飲食與祭儀食材。

.

阿美族的糯米不只是主食,

也是祭典中不可或缺的記憶載體;

油芒在中平的布農族人世代保種,從未遺失。

而在山裡,葛藤可以止血、虎爪豆是天然的綠肥⋯

那些植物的名字、氣味與用途,多半來自口述與記憶,

從長輩傳給年輕人,像一場沒有結束的講述。

.

你或許會問,這和我們多羅滿有什麼關係?

因為我們有米林小姐的專業,

所以承接了農改場的計畫。

但這樣的工作,說業務太輕,說外包太冷。

更準確的說法是,它是一場延伸。

.

當我們習慣在海上聆聽鯨豚的聲音,

也渴望在山裡聽見人與土地的語言。

鯨魚的聲波與耆老的講述,其實沒有太大不同,

都需要有人記錄、整理、留下。

.

在執行過程中,米林老師克服的不只是山路與氣候,

還有文化差異與語言隔閡。

每一場訪談都要建立信任、確認用詞、比對族語。

她說,有些植物的名字只能用族語來說,

翻成中文就失去了氣味。

於是她乾脆用族語留下,

讓那個音節像一顆種子,靜靜躺在紙上。

.

這本書的出版,不只是成果展示,

更像是一場文化的回歸。

它提醒我們:

環境不只是自然,而是一種人與土地共生的方式。

那些農耕知識、飲食習慣與祭儀規律,

都是地方智慧的一部分。

.

現在《保種:花蓮原住民農耕知識與飲食文化》

已經由花蓮區農業改良場出版,

各大網路書店都能購得。

.

花蓮市區的朋友,也可以到孩好書屋親手翻閱,

摸到那紙張時,你會聞到泥土的味道。

我們也放了一些在網路,

歡迎喜歡的人把它帶回家。

(歡迎到賣貨便)

.

這本書,寫的是種子,也是信念。

那些留在泥土裡的故事,

.

.

願有人翻開時,

能聽見風裡還有它們在呼吸的聲音。

.

這本書不只是一本書,

它是一次「讓知識回到土地的手裡」的行動。

我們相信,當種子被保存下來,

文化,就還有再次發芽的可能!